お役立ちコラム Archive

茶葉の蒸し時間による味の違いとは?浅むし深むしでどう変わる?

- 2026-02-01 (日)

- お役立ちコラム

お茶の風味は、茶葉の種類だけでなく、その製造過程における「蒸し時間」によっても大きく変わることをご存知でしょうか。

同じ茶葉から作られたものでも、短時間で蒸されるか、長時間じっくりと蒸されるかで、見た目や味わいに驚くほどの違いが生まれます。

どのような製法で、どのような味わいの違いが生まれるのか、その秘密に迫ってみましょう。

茶葉の蒸し時間による違い

浅むし茶と深むし茶の定義

日本茶の製造工程において、茶葉を蒸す時間は、そのお茶の個性や風味を決定づける重要な要素です。

一般的に、蒸し時間の長さに応じて「浅むし茶」と「深むし茶」に大別されます。

「浅むし茶」は、茶葉を短時間で蒸す、いわゆる一般的な煎茶の製法で作られたお茶です。

一方、「深むし茶」は、浅むし茶よりも二倍以上の長い時間をかけて茶葉を蒸す製法で作られます。

この長い蒸しの工程により、茶葉の持つ旨みや滋養成分をより引き出すことを目的としています。

深むし茶は、静岡県の茶産地で、茶葉の渋みを抑え、よりまろやかな味わいを引き出すために考案されたと言われています。

蒸し時間と茶葉の形状

蒸し時間の違いは、茶葉の形状にもはっきりと現れます。

浅むし茶の茶葉は、比較的葉や茎の形がそのまま残っており、針のような形状を保っています。

そのため、見た目にも茶葉の形状を識別しやすいのが特徴です。

対照的に、深むし茶は、長い時間をかけて蒸される過程で茶葉が壊れやすく、細かく砕けて粉状に近い状態になることが多いのが特徴です。

そのため、深むし茶は、細かい粒子が混ざったような外観となる傾向があります。

蒸し時間と水色の関係

茶葉を蒸す時間の違いは、淹れたお茶の水色(すいろ:液体の色)にも影響を与えます。

浅むし茶は、鮮やかな黄金色や黄緑色をしており、透明感のある澄んだ水色が楽しめます。

お茶を淹れてしばらく時間が経つと、湯呑みの底に茶葉の成分が沈殿して「澱(おり)」が見えることもあります。

一方、深むし茶は、はじめから濃い深緑色をしており、湯呑みの底がほとんど見えないほど濃厚な水色が特徴です。

時間が経過しても、表面は比較的澄んだ状態を保つ傾向があります。

蒸し時間で変わる茶葉の味

浅むし茶のすっきりした味

浅むし茶は、その製法ゆえに、甘み、渋み、苦みのバランスが取れた、すっきりとした味わいが特徴です。

茶葉本来の爽やかな香りが立ちやすく、キレのある味わいが楽しめます。

お茶を口にしたときの軽快な風味が、多くの人に親しまれています。

深むし茶のまろやかで旨みが深い味

深むし茶は、長い蒸し時間によって、茶葉の渋みが抑えられ、甘みと旨みが豊かに引き出されています。

口に含むと、まろやかでコクのある味わいが広がり、深い余韻を楽しむことができます。

これは、茶葉に含まれるペクチンなどの成分が湯に溶け出しやすくなることなどが関係していると言われています。

渋みやコクと味の関係

お茶の味わいを構成する要素として、渋み、甘み、コクなどが挙げられます。

浅むし茶は、比較的渋みが感じられ、それが爽やかさにも繋がっています。

一方、深むし茶は、長い蒸し時間によって渋みが和らげられ、より穏やかな味わいとなります。

この渋みの抑制と、旨み成分の引き出しが、深むし茶特有のまろやかさやコク深さ、そして甘みといった味の印象を生み出しているのです。

まとめ

茶葉の蒸し時間の違いは、単に製法の違いにとどまらず、茶葉の形状や水色、そして何よりも味わいに多様性をもたらします。短時間で蒸される浅むし茶は、すっきりとした爽やかな風味を特徴とし、一方、長時間蒸される深むし茶は、まろやかで旨みが深く、コクのある味わいを提供します。

どちらのお茶が優れているということではなく、それぞれの個性は、その日の気分や合わせる食事によって、様々に楽しむことができます。

ぜひ、あなたのお好みの味を見つけてみてください。

緑茶の色が濁る原因とは?成分や水質の影響を解説

- 2026-01-30 (金)

- お役立ちコラム

緑茶を淹れる際、時折見られる色の濁り。

普段と違う様子に、少し戸惑いを感じる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、その濁りは、緑茶が持つ豊かな風味や成分が溶け出している証拠であることも。

今回は、緑茶の色が濁ってしまう理由と、それがもたらす安心について解説します。

緑茶の奥深い世界を、もっと深く理解するための一助となれば幸いです。

緑茶の色が濁る原因

茶葉の微細な粉

緑茶の製造過程では、茶葉は細かく加工されるため、微細な粉末状の粒子が含まれることがあります。

これらの微細な粒子は、お湯に溶け出すというよりは、お湯の中で浮遊しやすく、目に見える形で濁りとして現れることがあります。

特に、ティーバッグや細かい茶葉を使用した場合に、この現象が顕著になることがあります。

茶葉成分の沈殿

緑茶には、カテキンやアミノ酸(テアニン)、ビタミン類といった水溶性の成分が豊富に含まれています。

これらの成分は、お湯に溶け出す過程で、特に温度変化や濃度によっては、微細な粒子となって浮遊したり、ごくわずかに沈殿したりすることがあります。

これが、見た目の濁りにつながる場合があるのです。

緑茶の色が濁っても心配ない理由

品質に影響しない成分

緑茶の濁りの原因となる微細な粒子や成分は、緑茶本来の風味や性質によるものです。

苦味や渋味の元となるカテキン類、旨味成分であるアミノ酸などが、お湯に溶け出す際に微細な粒子となって見えることがありますが、これらは品質を損なうものではありません。

むしろ、これらの成分が抽出されている証とも言えます。

健康への影響はない

緑茶の濁りは、茶葉の微細な粉末や、お湯に溶け出した成分によるもので、人体に有害なものではありません。

むしろ、緑茶に含まれるポリフェノール(カテキン)などは、健康維持に寄与する成分として知られています。

したがって、見た目の濁りが気になる場合でも、健康上の問題はなく、安心して緑茶をお楽しみいただけます。

まとめ

緑茶の色が濁る主な原因は、茶葉の微細な粉末や、カテキン、アミノ酸といった水溶性成分がお湯に溶け出す過程で発生する微細な粒子です。これらの濁りは、緑茶本来の成分が抽出されている証であり、品質を損なうものではありません。

また、健康上の問題もないため、安心して緑茶の風味をお楽しみいただけます。

見た目の変化に戸惑うことなく、緑茶との付き合い方を深めていただければ幸いです。

お茶の香りを決める成分の仕組みとは?緑茶玉露焙じ茶の違いも解説

- 2026-01-28 (水)

- お役立ちコラム

一口に「お茶」といっても、その香りには豊かな個性があります。

新緑のような爽やかさ、花のような甘さ、あるいは香ばしさ。

これらの多様な香りは、どのようにして生まれるのでしょうか。

お茶の葉が持つ繊細な成分が、製造過程での変化や茶葉に宿る酵素の働きによって、私たちを魅了する複雑な芳香へと姿を変えていきます。

今回は、そんなお茶の香りを決定づける秘密に迫り、その奥深い世界を探求していきましょう。

お茶の香りが決まる仕組み

製造工程で香りの成分が変わる

お茶の香りは、その製造過程における加工方法によって大きく変化します。

例えば、緑茶は摘んだ生葉をすぐに蒸して酵素の働きを止めることで製造されます。

一方、ウーロン茶や紅茶は、萎凋(いちょう)と呼ばれる工程で、葉をしおれさせながら発酵を進めます。

この発酵の度合いや、蒸したり焙じたりといった熱処理の有無が、お茶の香りの種類や強さに決定的な影響を与えているのです。

緑茶が比較的穏やかで繊細な香りを持つのは、この製造工程の違いによるものです。

酵素の働きが香りを生み出す

お茶の葉には、香りの元となる成分を変化させる酵素が数多く含まれています。

これらの酵素は、葉の中に含まれる様々な物質と結びついており、その結合を切り離すことで、特徴的な香りが生まれます。

ウーロン茶や紅茶が製造される際の萎凋工程では、この酵素が一気に活発に働き、多様な香りの成分を生成・蓄積させていきます。

対して緑茶では、蒸すことによって酵素の働きを早期に止めるため、香りの生成量は抑えられますが、その反面、茶葉本来が持つ繊細でフレッシュな香りが活かされることになるのです。

お茶の香りを構成する成分

緑茶の代表的な香り成分

緑茶には、実に300種類以上もの香り成分が含まれているといわれています。

その中でも代表的なものとしては、新茶のような爽やかな「青葉アルコール」、華やかな花の香りを思わせる「リナロール」や「ゲラニオール」、甘く優しい香りの「ベンジルアルコール」、そして甘く重厚な印象を与える「シスージャスモン」や「メチルジャスモネート」、「ヨノン類」などが挙げられます。

これらの成分が複雑に組み合わさることで、緑茶ならではの豊かな香りが生まれています。

玉露や焙じ茶の香りの違い

玉露や抹茶のように、茶葉を日光から遮って栽培したお茶には、「覆い香(おおいか)」と呼ばれる独特の香りが生まれます。

これは「ジメチルスルフィド」という成分に由来し、青海苔のような風味を感じさせることもあります。

一方、茶葉を焙煎して作られる焙じ茶の香ばしい香りは、焙じる過程で新たに生成される「ピラジン類」や「フラン類」といった成分が主となっています。

このように、お茶の種類によって、香りを構成する主要な成分や、その香りが生まれるメカニズムは異なっているのです。

まとめ

お茶の豊かな香りは、茶葉に含まれる多様な成分と、製造工程における酵素の働きによって生み出されています。緑茶の繊細な香りは蒸す工程で、玉露の覆い香は日光を遮ることで、焙じ茶の香ばしさは焙じることで、それぞれ特徴的な香りが形成されます。

今回ご紹介した香りの仕組みや成分を知ることで、一杯のお茶が持つ奥深い世界がより一層楽しめるようになるでしょう。

ぜひ、ご自身のお好みの香りのお茶をゆっくりと味わってみてください。

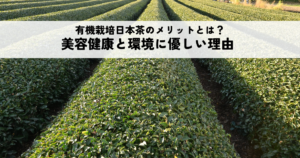

有機栽培日本茶のメリットとは?美容健康と環境に優しい理由を解説

- 2026-01-27 (火)

- お役立ちコラム

普段何気なく口にする一杯のお茶。

その原料となる茶葉が、どのような環境で育まれたかをご存知でしょうか。

特に近年、安心・安全への関心が高まる中で、農薬や化学肥料に頼らず、自然の恵みを活かして育てられた有機栽培の日本茶が注目を集めています。

この特別な一杯には、私たちの体と地球環境、双方に嬉しい多くのメリットが隠されているのです。

有機栽培日本茶のメリット

美容と健康への効果

有機栽培された日本茶は、美容と健康の観点からも多くのメリットが期待できます。

農薬や化学肥料を使わずに育てられた茶葉には、お茶特有の成分であるカテキンやビタミン類が豊富に含まれている傾向があります。

これらの成分は、私たちの体を酸化ストレスから守る抗酸化作用を持ち、健やかな状態を保つ助けとなります。

また、参考文献にあるように、茶葉由来の成分は肌のコンディションを整え、透明感のある健やかな肌へと導く美容効果も期待できるとされています。

毎日の習慣として有機栽培日本茶を取り入れることで、内側からの美しさと健康維持に繋がるでしょう。

環境への配慮

有機栽培日本茶を選ぶことは、地球環境への配慮にも繋がります。

農薬や化学肥料を一切使用しない栽培方法は、茶畑周辺の生態系を守り、多様な生物の生息環境を維持することに貢献します。

化学物質が土壌や水に流れ込むのを防ぐため、よりクリーンな水資源の保全にも寄与します。

持続可能な農業の実践は、未来の世代が豊かな自然環境を受け継ぐための一歩となります。

有機栽培の恩恵

農薬・化学肥料不使用

有機栽培の日本茶がもたらす最も直接的な恩恵は、農薬や化学肥料を一切使用せずに栽培されている点です。

これは、茶葉そのものに化学物質が残留するリスクを低減し、消費者が安心して口にできるということです。

自然本来の力を引き出して育てられたお茶は、本来の風味や香りをより豊かに感じさせてくれるでしょう。

土壌や水質を守る

農薬や化学肥料を使用しない有機栽培は、土壌と水質の保全に大きく貢献します。

化学物質に頼らないことで、土壌中の微生物が活発に活動し、肥沃で健康な土壌が育まれます。

これは、植物が栄養を吸収する力を高めるだけでなく、土壌の保水性や通気性も改善します。

また、栽培過程で化学物質が河川や地下水に流出するのを防ぐため、周辺の水環境への負荷を軽減し、清らかな水資源を守ることにも繋がります。

まとめ

有機栽培日本茶は、美容と健康への良い影響、そして環境保全に貢献するという、多くのメリットを持つ選択肢です。農薬や化学肥料を使わずに育てられることで、茶葉本来の美味しさや成分を安心して味わえるだけでなく、土壌や水質を守り、持続可能な農業を支えることにも繋がります。

日々の暮らしの中で一杯のお茶を選ぶ際に、これらの恩恵に思いを馳せ、有機栽培の選択肢をご検討いただければ幸いです。

豊かな自然の恵みを感じながら、健やかな毎日を送りましょう。

茶葉の湿気対策で風味を守る!劣化の仕組みと正しい保管方法

- 2026-01-25 (日)

- お役立ちコラム

お気に入りの茶葉を、いつまでも香り高く風味豊かに楽しみたいと願う方へ。

紅茶や緑茶、烏龍茶など、様々な種類のお茶にはそれぞれ繊細な成分が含まれており、それらは湿気の影響を非常に受けやすい性質を持っています。

せっかく厳選した上質な茶葉も、保管方法一つでその価値が大きく損なわれてしまう可能性があるのです。

茶葉が本来持つ美味しさを最大限に引き出し、毎日のティータイムをより豊かなものにするためには、湿気から茶葉を守るための正しい知識と実践的な工夫が不可欠となります。

ここでは、茶葉が湿気を嫌う理由から、具体的な保管方法までを詳しく解説していきます。

茶葉が湿気を嫌う理由

茶葉が湿気で劣化する仕組み

茶葉の劣化は、主にその成分が空気中の水分と反応することによって進行します。

乾燥した状態の茶葉は、カテキンやアミノ酸といった旨味や香りの元となる成分を内包していますが、湿気を吸収するとこれらの成分が水に溶け出しやすくなります。

特に、茶葉の表面に存在する微細な構造は水分を吸って膨張し、内部の成分が外部へ流出するのを助長します。

さらに、高湿度環境は微生物、特にカビの繁殖を促進する温床となり、茶葉の成分を分解して不快な臭いや味を生み出す原因となるため、茶葉は湿気を極度に嫌うのです。

湿気による茶葉の風味変化

湿気の影響を受けた茶葉は、その本来持つ繊細な風味を著しく損なってしまいます。

まず、最も分かりやすい変化は香りの劣化であり、茶葉特有の爽やかさや甘い香りが失われ、湿っぽく、時にはカビ臭ささえ感じられるようになります。

また、水色(お茶の色)においても、鮮やかな色彩を失い濁ったり、茶葉の成分が不均一に溶け出すことで濁りが生じたりすることがあります。

味わいにおいては、旨味や甘みが減退し、かわりに渋みや苦味が際立ってしまうなど、バランスの取れた美味しさからかけ離れたものへと変貌してしまうのです。

茶葉の湿気対策品質を守る方法

湿気を防ぐ茶葉の容器選び

茶葉の品質を維持するためには、湿気の侵入を効果的に遮断できる容器の選択が極めて重要です。

理想的な容器は、密閉性が高く、光を通さない遮光性のある素材で作られていることが条件となります。

具体的には、内側にゴムパッキンなどが付いており、しっかりと蓋が閉まる金属製の茶筒や、ガラス製の容器が適しています。

特に、ガラス容器の場合は、直射日光を避けるために、遮光性のある色付きのものを選ぶか、布などで覆って保管するとより効果的です。

反対に、紙箱やプラスチック製の簡易的な容器は密閉性に欠けるため、長期間の保管には向いていません。

茶葉を保管する理想的な場所と環境

茶葉を保管する場所は、湿気、直射日光、高温、そして他の強い臭いを避けることが原則です。

これらの要因は、茶葉の風味を損なう最大の敵となります。

具体的には、キッチン周りの水蒸気が発生しやすい場所や、コンロの熱源に近い場所、窓際の日光が直接当たる場所は避けるべきです。

食器棚の奥や、戸棚の中など、比較的温度変化が少なく、湿度も低く保たれる冷暗所が最適と言えます。

理想的な環境は、温度が15℃以下、湿度が50%以下に保たれている空間ですが、家庭環境でこれを厳密に管理するのは難しいため、「涼しく」「湿気が少なく」「臭いのない場所」を意識して選ぶことが大切です。

開封済み・冷蔵冷凍時の湿気・結露対策

一度開封した茶葉は、空気に触れる機会が増えるため、湿気の影響を受けやすくなります。

開封後は、できるだけ早く使い切ることが望ましいですが、長期保存する場合は、残った茶葉を密閉性の高い容器(前述の茶筒などが推奨されます)に移し替え、空気に触れる面積を最小限に抑える工夫が必要です。

冷蔵庫や冷凍庫での保存は、酸化や香りの揮発を遅らせることができるため有効な手段となり得ますが、その際には結露対策が不可欠です。

冷蔵・冷凍庫から出した茶葉の容器は、すぐに開封せず、室温に戻るまでそのまま置いておくことで、容器の内部に水滴が付着するのを防ぎ、茶葉が湿気を含むリスクを回避することができます。

まとめ

茶葉は非常にデリケートな嗜好品であり、その風味や香りは湿気の影響を大きく受けます。湿気を吸収することで茶葉の成分が変質し、劣化が進むだけでなく、微生物の繁殖を招いて異臭や異味の原因にもなりかねません。

お気に入りの茶葉の美味しさを長く保つためには、密閉性の高い容器を選び、直射日光や高温多湿、強い臭いを避けた冷暗所で保管することが肝要です。

また、開封後の茶葉や、冷蔵・冷凍保存を行う際には、結露を防ぐための丁寧な取り扱いが求められます。

日々のちょっとした工夫と正しい知識を実践することで、茶葉本来の持つ豊かな香りと味わいを、いつまでも変わらず楽しむことができるでしょう。

-

- 2026-02

- 2026-01

- 2025-12

- 2025-11

- 2025-10

- 2025-09

- 2025-08

- 2025-07

- 2025-06

- 2025-05

- 2025-04

- 2025-03

- 2025-02

- 2025-01

- 2024-12

- 2024-11

- 2024-10

- 2024-09

- 2024-08

- 2024-07

- 2023-09

- 2022-12

- 2022-05

- 2021-07

- 2020-06

- 2020-05

- 2016-04

- 2013-03

- 2013-01

- 2012-10

- 2012-08

- 2012-05

- 2012-04

- 2012-03

- 2012-02

- 2011-12

- 2011-10

- 2011-09

- 2011-04